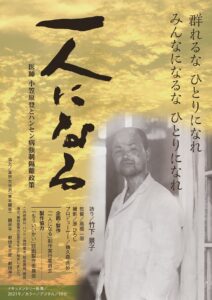

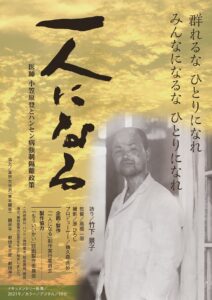

ドキュメンタリー映画「一人になる ~医師 小笠原登とハンセン病強制隔離政策~」が関西で上映されます。

ドキュメンタリー映画「一人になる ~医師 小笠原登とハンセン病強制隔離政策~」が関西で上映されます。

この国では、ハンセン病をわずらった人たちが、人間としての尊厳を奪われ、家族たちも差別と偏見にさらされる、いのちを削らなければならない、という状況が続いてきました。

この間、「人間回復」への闘いがこつこつと積み重ねられてきました。

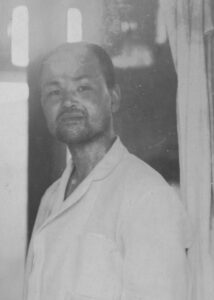

「ハンセン病は不治の病ではないし、遺伝でも、強烈な伝染病でもない、隔離は必要ない」と言い続けてきた一人の医師がいました。

小笠原登は、一人の医師として、一人ひとりの患者に接し、患者を「隔離」から守ろうとしたのです。

それは国という「厚く高い壁」の前には、小さな「抵抗」でしかなかったかもしれませんが、隔離の中で生きる人々に仄かな灯りをともしつづけたのです。

そのような時代社会にあって、「一人になる」ことを恐れず、医師として信じる道を進んだ背景や、人との出会いを描いたのがこの作品です。

今年はハンセン病国賠訴訟の勝利から20年目になります。

この「ハンセン病問題」は言うまでもなく大きな人権侵害であり、アトリエエムもこの映画の製作に協力しています。

この機会にぜひご覧ください。

<上映スケジュール>

◆京都シネマ

6月4日(金)〜10日(木)

・11:50~上映

京都市下京区烏丸通り四条下ル水銀屋町620

COCON烏丸3F

TEL 075-353-4723

◆シアターセブン(大阪・十三)

6月4日(金)13時〜 「一人になる」上映と

シンポジウム「ハンセン病強制隔離政策が奪った人権とは」

●映画の上映は

6月5日(土)〜6月18日(金)11:00から上映

*初日 高橋監督の舞台挨拶有り

大阪市淀川区十三本町1-7-27

サンポードシティ5F

TEL 06-4862-7733

◆元町映画館(神戸)

6月12日(土)〜25日(金)

・6/12(土)〜6/18(金) 10:00〜

*初日高橋監督の舞台挨拶有り

・6/19(土)〜25日(金)10:30〜

神戸市中央区元町通4-1-12

TEL 078-366-2636

*上映時間、料金などの詳細は各劇場にお問合せください。

<「一人になる」のチラシはこちら>

*予告編(95秒 youtube)>>>こちら

<メディアでの紹介記事はこちら>

★「ふぇみん」2021年5月25日号>>>

★神戸新聞(2021年5月28日)>>>

★毎日新聞(2021年5月27日)(インターネット版)>>>

★毎日新聞(2121年5月29日 夕刊)>>>

三木の5月12日のブログでもご紹介しているドキュメンタリー映画「一人になる 医師 小笠原登とハンセン病強制隔離政策」がとても好評です。

三木の5月12日のブログでもご紹介しているドキュメンタリー映画「一人になる 医師 小笠原登とハンセン病強制隔離政策」がとても好評です。

6月4日(金)に映画監督の高橋一郎さんが逝去されました。67歳でした。

6月4日(金)に映画監督の高橋一郎さんが逝去されました。67歳でした。 5月28日(金)の国会で、非常に重要な法律が成立しました。

5月28日(金)の国会で、非常に重要な法律が成立しました。 ドキュメンタリー映画

ドキュメンタリー映画 映画プロデューサー・鵜久森典妙(うくもり のりたえ)さんの写真展「どっこいショ」が、今年もスタートしました。

映画プロデューサー・鵜久森典妙(うくもり のりたえ)さんの写真展「どっこいショ」が、今年もスタートしました。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が拡大しています。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が拡大しています。 「同性婚を認めない現行制度は違憲」との判決が、2021年3月17日に札幌地裁(武部知子裁判長)で言い渡されました。これは、2019年2月に全国の5か所の地裁(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)で、28人が同様の訴えを起こしている裁判の1つで、最初の判決でした。

「同性婚を認めない現行制度は違憲」との判決が、2021年3月17日に札幌地裁(武部知子裁判長)で言い渡されました。これは、2019年2月に全国の5か所の地裁(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)で、28人が同様の訴えを起こしている裁判の1つで、最初の判決でした。 3月8日は「国際女性デー」です。

3月8日は「国際女性デー」です。 活動弁士の井上陽一さんが2021年2月9日に逝去されました。

活動弁士の井上陽一さんが2021年2月9日に逝去されました。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下組織委員会)の森喜朗会長から驚くべき女性蔑視の発言が飛び出しました。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下組織委員会)の森喜朗会長から驚くべき女性蔑視の発言が飛び出しました。